Inhaltsverzeichnis

- Die Krankenhausreform als Wendepunkt

- Grundlagen und Zielsetzungen der Krankenhausreform

- Transformationsfonds: 50 Milliarden Euro für die Modernisierung

- Das Leistungsgruppensystem - Neue Struktur der Krankenhausplanung

- Vorhaltefinanzierung - Abkehr vom reinen DRG-System

- Das Versorgungsstufenmodell - Bedeutung trotz Streichung

- Digitalisierung als Kernthema der Reform

- Herausforderungen für das Klinikmanagement

- Chancen der Reform für zukunftsorientierte Kliniken

- Zeitplan und Übergangsregelungen

- Praktische Tipps für Klinikmanager

- Quellenverzeichnis

Die Krankenhausreform als Wendepunkt

Die deutsche Krankenhauslandschaft steht vor dem größten Umbruch der letzten Jahrzehnte. Mit dem Inkrafttreten des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) zum 1. Januar 2025 wird eine umfassende Reform eingeleitet, die das Ziel hat, die stationäre Versorgung in Deutschland qualitativ zu verbessern, wirtschaftlich nachhaltiger zu gestalten und flächendeckend zu sichern. Diese Reform wird tiefgreifende Veränderungen für Klinikmanager, Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungspersonal mit sich bringen.

Die Krankenhausreform setzt an mehreren Schlüsselbereichen an: Sie strukturiert die Krankenhausplanung durch ein Leistungsgruppensystem neu, etabliert mit der Vorhaltefinanzierung ein grundlegend verändertes Vergütungssystem und fördert mit dem neu beschlossenen Transformationsfonds die notwendigen Anpassungsprozesse. Für Führungskräfte im Gesundheitswesen bedeutet dies, sich intensiv mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und strategische Weichenstellungen für ihre Einrichtungen vorzunehmen.

In diesem Blogartikel beleuchten wir die wichtigsten Aspekte der Krankenhausreform, analysieren ihre Auswirkungen auf das Klinikmanagement und geben praktische Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Umsetzung.

Grundlagen und Zielsetzungen der Krankenhausreform

Die Krankenhausreform ist eine Reaktion auf strukturelle Probleme im deutschen Gesundheitswesen: Eine fragmentierte Krankenhauslandschaft, ökonomischer Druck durch das DRG-System, Fachkräftemangel und unzureichende Spezialisierung haben die Qualität und Wirtschaftlichkeit der stationären Versorgung zunehmend belastet. Die Reform verfolgt daher mehrere zentrale Ziele:

- Qualitätsverbesserung: Durch Spezialisierung und klare Qualitätsvorgaben soll die Behandlungsqualität flächendeckend gesteigert werden.

- Wirtschaftliche Stabilisierung: Die Abkehr vom reinen Fallpauschalensystem soll den ökonomischen Druck reduzieren und die Finanzierung der Kliniken auf eine stabilere Basis stellen.

- Strukturbereinigung: Durch Konzentration von spezialisierten Leistungen sollen Überkapazitäten abgebaut und gleichzeitig die Versorgungssicherheit gewährleistet werden.

- Digitalisierung: Die Reform fördert den Einsatz digitaler Technologien für effizientere Prozesse und eine bessere Vernetzung der Gesundheitsakteure.

- Sektorenübergreifende Versorgung: Die Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Behandlung sollen durchlässiger werden.

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach hat die Reform als "notwendigen Schritt" bezeichnet, um die "Qualität der Versorgung für Patientinnen und Patienten flächendeckend zu verbessern". Die Reform soll dabei helfen, "Krankenhäuser zusammenzulegen, Behandlungszentren aufzubauen und die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und ambulanter Medizin zu verbessern".

Transformationsfonds: 50 Milliarden Euro für die Modernisierung

Ein zentrales Element der Krankenhausreform ist der Transformationsfonds, der am 21. März 2025 durch eine Rechtsverordnung des Bundesrates konkretisiert wurde. Dieser Fonds stellt in den kommenden zehn Jahren (ab 2026) bis zu 50 Milliarden Euro für die Modernisierung der Krankenhausstrukturen bereit. 25 Milliarden Euro kommen dabei aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, weitere 25 Milliarden Euro müssen durch die Bundesländer kofinanziert werden.

Förderfähige Bereiche im Detail

Der Transformationsfonds unterstützt gezielt Projekte, die zu einer konzentrierten, qualitativ hochwertigen stationären Versorgungsstruktur führen. Konkret werden folgende Bereiche gefördert:

- Konzentration akutstationärer Versorgungskapazitäten: Zusammenlegung von Abteilungen oder ganzen Kliniken zur Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen.

- Umstrukturierung zu sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen: Umwandlung von Krankenhäusern in Gesundheitszentren, die sowohl ambulante als auch stationäre Leistungen anbieten.

- Telemedizinische Netzwerkstrukturen: Aufbau von Infrastrukturen für die Fernbehandlung und -beratung, insbesondere für ländliche Regionen.

- Zentren für seltene, komplexe oder schwerwiegende Erkrankungen: Spezialisierte Einrichtungen, die hochkomplexe Behandlungen mit entsprechender Expertise anbieten.

- Regional begrenzte Krankenhausverbünde: Kooperationen zwischen Kliniken zur gemeinsamen Ressourcennutzung und Aufgabenteilung.

- Integrierte Notfallstrukturen: Einrichtung von Notfallzentren, die ambulante und stationäre Versorgung kombinieren.

- Schließung von Krankenhäusern oder Teilbereichen: Geordneter Rückbau nicht zukunftsfähiger Strukturen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Versorgungssicherheit.

- Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten: Ausbau der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für medizinisches und pflegerisches Personal.

Antragsverfahren und Umsetzung

Eine wichtige Neuerung ist die vollständige Digitalisierung des Antragsverfahrens über ein Online-Portal. Im Vergleich zu bisherigen Förderverfahren soll der Prozess wesentlich vereinfacht und entbürokratisiert werden. Die Anträge werden vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) bearbeitet, das auch monatlich Daten zum Fördergeschehen veröffentlichen wird.

Beachtenswert für Klinikmanager: Die Umsetzung der zu fördernden Vorhaben darf nicht vor dem 1. Juli 2025 begonnen haben, um den gezielten Einsatz der Mittel sicherzustellen. Planungen können jedoch bereits jetzt beginnen – und sollten es auch, da eine frühzeitige strategische Positionierung entscheidend sein wird.

- Die Krankenhausreform als Wendepunkt

- Grundlagen und Zielsetzungen der Krankenhausreform

- Transformationsfonds: 50 Milliarden Euro für die Modernisierung

- Das Leistungsgruppensystem - Neue Struktur der Krankenhausplanung

- Vorhaltefinanzierung - Abkehr vom reinen DRG-System

- Das Versorgungsstufenmodell - Bedeutung trotz Streichung

- Digitalisierung als Kernthema der Reform

- Herausforderungen für das Klinikmanagement

- Chancen der Reform für zukunftsorientierte Kliniken

- Zeitplan und Übergangsregelungen

- Praktische Tipps für Klinikmanager

- Quellenverzeichnis

Die Krankenhausreform als Wendepunkt

Die deutsche Krankenhauslandschaft steht vor dem größten Umbruch der letzten Jahrzehnte. Mit dem Inkrafttreten des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) zum 1. Januar 2025 wird eine umfassende Reform eingeleitet, die das Ziel hat, die stationäre Versorgung in Deutschland qualitativ zu verbessern, wirtschaftlich nachhaltiger zu gestalten und flächendeckend zu sichern. Diese Reform wird tiefgreifende Veränderungen für Klinikmanager, Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungspersonal mit sich bringen.

Die Krankenhausreform setzt an mehreren Schlüsselbereichen an: Sie strukturiert die Krankenhausplanung durch ein Leistungsgruppensystem neu, etabliert mit der Vorhaltefinanzierung ein grundlegend verändertes Vergütungssystem und fördert mit dem neu beschlossenen Transformationsfonds die notwendigen Anpassungsprozesse. Für Führungskräfte im Gesundheitswesen bedeutet dies, sich intensiv mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und strategische Weichenstellungen für ihre Einrichtungen vorzunehmen.

In diesem Blogartikel beleuchten wir die wichtigsten Aspekte der Krankenhausreform, analysieren ihre Auswirkungen auf das Klinikmanagement und geben praktische Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Umsetzung.

Grundlagen und Zielsetzungen der Krankenhausreform

Die Krankenhausreform ist eine Reaktion auf strukturelle Probleme im deutschen Gesundheitswesen: Eine fragmentierte Krankenhauslandschaft, ökonomischer Druck durch das DRG-System, Fachkräftemangel und unzureichende Spezialisierung haben die Qualität und Wirtschaftlichkeit der stationären Versorgung zunehmend belastet. Die Reform verfolgt daher mehrere zentrale Ziele:

- Qualitätsverbesserung: Durch Spezialisierung und klare Qualitätsvorgaben soll die Behandlungsqualität flächendeckend gesteigert werden.

- Wirtschaftliche Stabilisierung: Die Abkehr vom reinen Fallpauschalensystem soll den ökonomischen Druck reduzieren und die Finanzierung der Kliniken auf eine stabilere Basis stellen.

- Strukturbereinigung: Durch Konzentration von spezialisierten Leistungen sollen Überkapazitäten abgebaut und gleichzeitig die Versorgungssicherheit gewährleistet werden.

- Digitalisierung: Die Reform fördert den Einsatz digitaler Technologien für effizientere Prozesse und eine bessere Vernetzung der Gesundheitsakteure.

- Sektorenübergreifende Versorgung: Die Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Behandlung sollen durchlässiger werden.

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach hat die Reform als "notwendigen Schritt" bezeichnet, um die "Qualität der Versorgung für Patientinnen und Patienten flächendeckend zu verbessern". Die Reform soll dabei helfen, "Krankenhäuser zusammenzulegen, Behandlungszentren aufzubauen und die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und ambulanter Medizin zu verbessern".

Transformationsfonds: 50 Milliarden Euro für die Modernisierung

Ein zentrales Element der Krankenhausreform ist der Transformationsfonds, der am 21. März 2025 durch eine Rechtsverordnung des Bundesrates konkretisiert wurde. Dieser Fonds stellt in den kommenden zehn Jahren (ab 2026) bis zu 50 Milliarden Euro für die Modernisierung der Krankenhausstrukturen bereit. 25 Milliarden Euro kommen dabei aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, weitere 25 Milliarden Euro müssen durch die Bundesländer kofinanziert werden.

Förderfähige Bereiche im Detail

Der Transformationsfonds unterstützt gezielt Projekte, die zu einer konzentrierten, qualitativ hochwertigen stationären Versorgungsstruktur führen. Konkret werden folgende Bereiche gefördert:

- Konzentration akutstationärer Versorgungskapazitäten: Zusammenlegung von Abteilungen oder ganzen Kliniken zur Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen.

- Umstrukturierung zu sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen: Umwandlung von Krankenhäusern in Gesundheitszentren, die sowohl ambulante als auch stationäre Leistungen anbieten.

- Telemedizinische Netzwerkstrukturen: Aufbau von Infrastrukturen für die Fernbehandlung und -beratung, insbesondere für ländliche Regionen.

- Zentren für seltene, komplexe oder schwerwiegende Erkrankungen: Spezialisierte Einrichtungen, die hochkomplexe Behandlungen mit entsprechender Expertise anbieten.

- Regional begrenzte Krankenhausverbünde: Kooperationen zwischen Kliniken zur gemeinsamen Ressourcennutzung und Aufgabenteilung.

- Integrierte Notfallstrukturen: Einrichtung von Notfallzentren, die ambulante und stationäre Versorgung kombinieren.

- Schließung von Krankenhäusern oder Teilbereichen: Geordneter Rückbau nicht zukunftsfähiger Strukturen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Versorgungssicherheit.

- Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten: Ausbau der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für medizinisches und pflegerisches Personal.

Antragsverfahren und Umsetzung

Eine wichtige Neuerung ist die vollständige Digitalisierung des Antragsverfahrens über ein Online-Portal. Im Vergleich zu bisherigen Förderverfahren soll der Prozess wesentlich vereinfacht und entbürokratisiert werden. Die Anträge werden vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) bearbeitet, das auch monatlich Daten zum Fördergeschehen veröffentlichen wird.

Beachtenswert für Klinikmanager: Die Umsetzung der zu fördernden Vorhaben darf nicht vor dem 1. Juli 2025 begonnen haben, um den gezielten Einsatz der Mittel sicherzustellen. Planungen können jedoch bereits jetzt beginnen – und sollten es auch, da eine frühzeitige strategische Positionierung entscheidend sein wird.

Das Leistungsgruppensystem - Neue Struktur der Krankenhausplanung

Was sind Leistungsgruppen?

Ein Kernstück der Reform ist die Einführung eines bundeseinheitlichen Leistungsgruppensystems. Dieses ersetzt die bisherige, oft wenig transparente Krankenhausplanung durch eine strukturierte Einteilung medizinischer Leistungen in etwa 60-70 Leistungsgruppen. Jede Leistungsgruppe definiert klare Qualitätsanforderungen an Personal, Ausstattung und Prozesse.

Die Leistungsgruppen umfassen sowohl breit angelegte Bereiche der Grundversorgung (wie allgemeine Innere Medizin) als auch hochspezialisierte Felder (beispielsweise komplexe Eingriffe am Herzen oder umfangreiche onkologische Behandlungen). Für jede Leistungsgruppe werden spezifische Mindestanforderungen definiert, die ein Krankenhaus erfüllen muss, um diese Leistungen anbieten zu dürfen.

Auswirkungen auf die Krankenhausstruktur

Die Einführung der Leistungsgruppen wird zu einer deutlichen Neuordnung der Krankenhauslandschaft führen. Experten erwarten eine stärkere Spezialisierung von Kliniken und eine Konzentration komplexer Leistungen auf weniger Standorte. Dies bedeutet konkret:

- Kleinere Krankenhäuser werden sich tendenziell auf die Grundversorgung konzentrieren oder zu ambulanten Versorgungszentren umgewandelt werden.

- Mittlere und größere Kliniken werden ihr Leistungsspektrum neu definieren und strategische Schwerpunkte setzen müssen.

- Hochspezialisierte Zentren werden für komplexe Eingriffe und seltene Erkrankungen entstehen.

Für Klinikmanager bedeutet dies eine grundlegende Überprüfung des eigenen Leistungsportfolios: Welche Leistungsgruppen kann die eigene Einrichtung qualitativ hochwertig und wirtschaftlich erbringen? Welche Investitionen in Personal und Ausstattung sind notwendig, um die Anforderungen zu erfüllen? Und welche strategischen Partnerschaften könnten sinnvoll sein?

Vorhaltefinanzierung - Abkehr vom reinen DRG-System

Grundprinzip der Vorhaltefinanzierung

Die Vorhaltefinanzierung stellt einen Paradigmenwechsel in der Krankenhausfinanzierung dar. Während das bisherige DRG-System vor allem auf Fallpauschalen basierte und damit einen Anreiz zur Mengenausweitung setzte, berücksichtigt die Vorhaltefinanzierung strukturelle Kosten, die unabhängig von der Patientenzahl entstehen.

Konkret bedeutet dies: Ein erheblicher Teil der Krankenhausfinanzierung wird künftig über Vorhaltepauschalen erfolgen, die die Bereitstellung von Personal, Infrastruktur und technischer Ausstattung abdecken. Diese Pauschalen werden nach Leistungsgruppen differenziert und sollen die tatsächlichen Kosten der Leistungsbereitstellung widerspiegeln.

Das DRG-System bleibt als ergänzende Komponente bestehen, wird jedoch in seiner Bedeutung deutlich reduziert. Es soll weiterhin die variablen Kosten abdecken, die direkt mit der Behandlung eines einzelnen Patienten verbunden sind.

Vorteile für Krankenhäuser

Die Vorhaltefinanzierung bietet mehrere potenzielle Vorteile:

- Reduzierter Mengendruck: Kliniken werden weniger abhängig von hohen Fallzahlen, was den Qualitätswettbewerb fördert.

- Bessere Planbarkeit: Die garantierten Vorhaltepauschalen ermöglichen eine stabilere finanzielle Planung.

- Fokus auf Versorgungsqualität: Statt Fallzahlen zu maximieren, können Kliniken sich stärker auf die Qualität der Behandlung konzentrieren.

- Sicherung der Grundversorgung: Insbesondere für Kliniken in ländlichen Regionen bietet die Vorhaltefinanzierung eine stabilere wirtschaftliche Basis.

Für Klinikmanager bedeutet die Umstellung auf die Vorhaltefinanzierung, bisherige Geschäftsmodelle zu überdenken und neue Finanzierungsstrategien zu entwickeln. Die Erlösplanung wird komplexer, da verschiedene Finanzierungsströme (Vorhaltepauschalen, DRG-Erlöse, ambulante Vergütungen) zusammengeführt werden müssen.

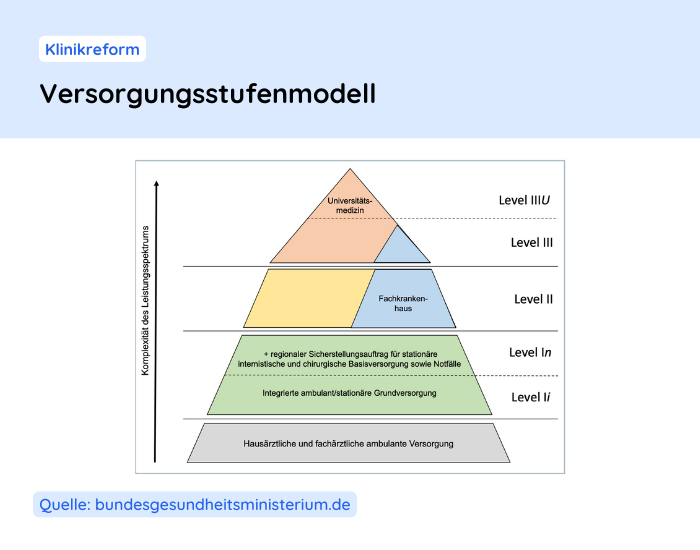

Das Versorgungsstufenmodell - Bedeutung trotz Streichung

Obwohl das ursprünglich geplante Versorgungsstufenmodell formal nicht Teil der Krankenhausreform 2025 ist – es wurde im Gesetzgebungsverfahren gestrichen, da es vermeintlich in die Planungshoheit der Bundesländer eingreift – bleibt die grundlegende Idee für das Verständnis der Reform wichtig. Das Modell war ein zentraler Bestandteil der Vorschläge der Regierungskommission und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die zukünftige Entwicklung der Krankenhauslandschaft beeinflussen.

Das Versorgungsstufenmodell kategorisiert Krankenhäuser nach ihrem Leistungsspektrum und ihrer Rolle in der Patientenversorgung:

- Level 1i: Integrierte Grundversorgung mit Schwerpunkt auf ambulanten Leistungen und einfachen stationären Behandlungen

- Level 1n: Krankenhäuser der Grundversorgung mit erweitertem Leistungsspektrum

- Level 2: Regelversorgung mit umfassenderen medizinischen Fachbereichen

- Level 3: Schwerpunktversorgung mit spezialisierten Fachabteilungen und komplexeren Behandlungsmöglichkeiten

- Level 5: Maximalversorgung mit dem vollen Spektrum medizinischer Leistungen und Universitätskliniken

Obwohl dieses Modell nicht direkt umgesetzt wird, werden seine Grundprinzipien durch die Leistungsgruppen und Qualitätsanforderungen indirekt wirksam. Klinikmanager sollten daher das Konzept der Versorgungsstufen bei ihrer strategischen Planung berücksichtigen und ihre Einrichtung entsprechend positionieren.

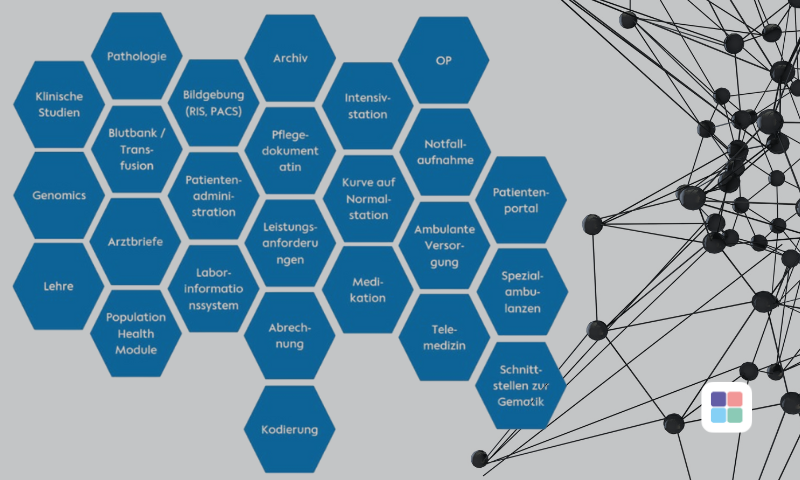

Digitalisierung als Kernthema der Reform

Digitale Gesundheitslösungen

Die Digitalisierung ist ein zentraler Baustein der Krankenhausreform. Durch den Transformationsfonds werden gezielt digitale Infrastrukturen und innovative Technologien gefördert. Besonders relevant für Klinikmanager sind:

- Künstliche Intelligenz (KI): KI-basierte Systeme unterstützen bei der Datenanalyse, Ressourcenplanung und Entscheidungsfindung. Sie können beispielsweise Patientenströme vorhersagen, Behandlungsergebnisse analysieren oder bei der automatisierten Kodierung helfen.

- Prozessautomatisierung: Digitale Workflows optimieren administrative Abläufe von der Aufnahme bis zur Entlassung und reduzieren den Dokumentationsaufwand für medizinisches Personal.

- Datenanalyse: Business-Intelligence-Lösungen ermöglichen datenbasierte Entscheidungen auf allen Management-Ebenen, von der strategischen Ausrichtung bis zur täglichen Ressourcensteuerung.

- Interoperabilität: Die Vernetzung verschiedener IT-Systeme innerhalb und zwischen Kliniken wird gefördert, um einen nahtlosen Informationsaustausch zu ermöglichen.

Telemedizin und vernetzte Versorgung

Die Reform legt einen besonderen Schwerpunkt auf telemedizinische Anwendungen und digitale Vernetzung:

- Telemedizinische Netzwerke: Durch die Förderung telemedizinischer Infrastrukturen sollen insbesondere ländliche Regionen besser versorgt werden. Spezialisten aus Zentren können per Telekonsultation lokale Ärzte unterstützen.

- Digitale Gesundheitsakten: Die Integration der elektronischen Patientenakte (ePA) wird vorangetrieben, um Behandlungsprozesse zu optimieren und Mehrfachuntersuchungen zu vermeiden.

- Remote Monitoring: Die Fernüberwachung chronisch kranker Patienten ermöglicht eine bessere ambulante Versorgung und kann unnötige Krankenhausaufenthalte reduzieren.

Für Klinikmanager bedeutet dies: Investitionen in digitale Infrastrukturen und Kompetenzen sind nicht optional, sondern ein zentraler Erfolgsfaktor. Die digitale Transformation muss als strategisches Projekt verstanden und mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden.

Herausforderungen für das Klinikmanagement

Strategische Neuausrichtung

Die Krankenhausreform stellt Klinikmanager vor erhebliche strategische Herausforderungen:

- Portfolio-Entscheidungen: Welche Leistungsgruppen soll die Klinik künftig anbieten? Welche Spezialisierungen sind sinnvoll und wirtschaftlich tragfähig?

- Kooperationsmodelle: Mit welchen Partnern sollten Kooperationen eingegangen werden, um Synergien zu nutzen und das Leistungsspektrum zu optimieren?

- Investitionsplanung: Welche Investitionen in Personal, Infrastruktur und Technologie sind notwendig, um die Qualitätsanforderungen der Leistungsgruppen zu erfüllen?

- Change Management: Wie können Veränderungsprozesse gestaltet werden, um Mitarbeiter mitzunehmen und Widerstände zu überwinden?

Eine besondere Herausforderung liegt in der Gleichzeitigkeit verschiedener Transformationsprozesse: Die Umstellung auf Leistungsgruppen, die Anpassung an die neue Finanzierungsstruktur und die digitale Transformation müssen parallel gesteuert werden.

Personalbedarf und Qualifikationsanforderungen

Die Reform hat erhebliche Auswirkungen auf den Personalbedarf und die erforderlichen Qualifikationen:

- Neue Fachexperten: Für spezialisierte Leistungsgruppen werden entsprechend qualifizierte Fachkräfte benötigt, was den Wettbewerb um Spezialisten verschärfen wird.

- Digitale Kompetenzen: Mitarbeiter aller Ebenen müssen im Umgang mit digitalen Werkzeugen geschult werden.

- Projektmanagement-Fähigkeiten: Die Umsetzung der Reform erfordert professionelles Projektmanagement und Change Management.

- Interdisziplinäre Teams: Die verstärkte sektorenübergreifende Zusammenarbeit erfordert neue Formen der Teamarbeit und Kommunikation.

Klinikmanager stehen vor der Aufgabe, Personalstrategien zu entwickeln, die sowohl die aktuellen Anforderungen erfüllen als auch die zukünftigen Entwicklungen antizipieren. Dies umfasst Rekrutierung, Weiterbildung und die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen.

Chancen der Reform für zukunftsorientierte Kliniken

Trotz aller Herausforderungen bietet die Reform auch erhebliche Chancen für Kliniken, die sich proaktiv positionieren:

- Qualitätsführerschaft: Kliniken, die sich in bestimmten Leistungsgruppen als Qualitätsführer etablieren, können Patienten und Zuweiser überzeugen und Marktanteile gewinnen.

- Wirtschaftliche Stabilisierung: Die Vorhaltefinanzierung bietet gerade für kleinere und mittlere Kliniken eine Chance zur wirtschaftlichen Konsolidierung.

- Innovative Versorgungsmodelle: Die Förderung sektorenübergreifender Ansätze eröffnet Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle und Versorgungskonzepte.

- Digitale Vorreiterrolle: Kliniken, die frühzeitig in digitale Lösungen investieren, können Effizienzvorteile realisieren und attraktive Arbeitsumgebungen schaffen.

- Strategische Allianzen: Durch Kooperationen und Netzwerke können Kliniken ihre Marktposition stärken und Ressourcen effektiver einsetzen.

Entscheidend wird sein, die Reform nicht nur als regulatorische Vorgabe zu verstehen, sondern als Chance zur strategischen Neuausrichtung und nachhaltigen Positionierung im Gesundheitsmarkt.

Zeitplan und Übergangsregelungen

Die Umsetzung der Krankenhausreform erfolgt schrittweise:

- Januar 2025: Inkrafttreten des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG)

- 12-monatige Übergangsfrist: Für die Anpassung an die neuen Strukturen und Finanzierungsmodelle

- Ab 1. Juli 2025: Möglicher Beginn der Umsetzung von Projekten, die durch den Transformationsfonds gefördert werden

- Ab 2026: Start der Auszahlungen aus dem Transformationsfonds mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Während der Übergangsphase gelten verschiedene Übergangsregelungen, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Klinikmanager sollten diese Phase nutzen, um strategische Entscheidungen vorzubereiten und notwendige Anpassungen einzuleiten.

Praktische Tipps für Klinikmanager

Folgende praktische Handlungsempfehlungen können Klinikmanagern helfen, die Herausforderungen der Reform erfolgreich zu bewältigen:

- Analyse des eigenen Leistungsportfolios: Untersuchen Sie systematisch, welche Leistungsgruppen Ihre Klinik erfüllen kann und welche strategisch sinnvoll sind.

- Erstellung eines Transformationsplans: Entwickeln Sie einen strukturierten Plan für die notwendigen Anpassungen in Organisation, Prozessen und Technologie.

- Identifikation von Fördermöglichkeiten: Prüfen Sie frühzeitig, welche Projekte für eine Förderung durch den Transform

Quellenverzeichnis

-

Bundesministerium für Gesundheit (2025): "Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) – Eckpunkte und Umsetzung". URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenhaus/khvvg.html (Zugriff am 21.03.2025)

-

Deutsches Ärzteblatt (2025): "Transformationsfonds für Krankenhausreform beschlossen". Ausgabe 12/2025, S. 18-22. URL: https://www.aerzteblatt.de/archiv/2025/12 (Zugriff am 20.03.2025)

-

Deutsche Krankenhausgesellschaft (2025): "Positionspapier zur Umsetzung der Krankenhausreform 2025". Berlin, Februar 2025. URL: https://www.dkgev.de/publikationen/positionen/krankenhausreform-2025 (Zugriff am 15.03.2025)

-

Lauterbach, K. & Busse, R. (2024): "Strukturreform für eine zukunftsfähige Krankenhauslandschaft". Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement, 29(3), S. 112-129. DOI: 10.1055/s-0044-1234567

-

Bundesamt für Soziale Sicherung (2025): "Richtlinien zur Beantragung von Mitteln aus dem Transformationsfonds". Bonn, März 2025. URL: https://www.bundesamtsozialesicherung.de/de/transformationsfonds-richtlinien (Zugriff am 21.03.2025)

Für wen ist der Kurs geeignet?

Dieser Kurs ist ideal für Fach- und Führungskräfte im Gesundheitswesen: Sowohl erfahrene Klinikmanager, die ihr Wissen auffrischen wollen als auch Ärzte und Pflegekräfte, die eine Managementrolle übernehmen möchten, profitieren von den Inhalten des Onlinekurses.

Lerne die Kursleitung kennen

Dr. Alexander Zuber, Kursleiter der Klinikmanagement Akademie, bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der komplexen Welt des deutschen Krankenhausmanagements mit. Er versteht es, die vielschichtigen Zusammenhänge dieser stark regulierten Branche verständlich und praxisnah zu vermitteln.

Seine Leidenschaft gilt dem Unterrichten – insbesondere mit modernen E-Learning-Technologien, die es den Teilnehmenden ermöglichen, individuell und im eigenen Tempo zu lernen. Mit seiner Expertise und Begeisterung schafft er eine inspirierende Lernatmosphäre, die Fachwissen greifbar macht.

Kontakt

Du möchtest mich für ein Seminar oder als Speaker auf deiner Konferenz buchen?

Dann schreibe mich gerne eine E-Mail an info@klinikmanagement-akademie.de